Le raku (楽焼 - raku-yaki, litt. « poterie du plaisir » ou « poterie du bonheur » ) est le résultat d'une technique sans tour. Elle se caractérise aussi par une cuisson rapide de la pièce, son enfumage, son immersion dans l'eau puis dans la sciure de bois pour la brûler, l'ensemble de ces procédés lui conférant la qualité d'objet unique.

La technique du raku-yaki est d'origine chinoise. Puis elle est passée en Corée et finalement au Japon au milieu du XVIe siècle.

C'est le mot raku qui signifie « plaisir », « joie » ou « bonheur ». Il provient d'un idéogramme gravé sur un sceau d'or. Celui-ci fut offert en 1598 par Toyotomi Hideyoshi à Chōjirō (長次郎), un potier de Kyōto qui était peut-être d'origine chinoise.

Toyotomi Hideyoshi était alors le Taiko, le maître du Japon, et il avait nommé « tête du thé » (sadō - 茶頭, une charge de fonctionnaire), Sen no Rikyū (1522-1591), maître de thé et codificateur du chanoyu (cérémonie du thé).

A la demande de Rikyū, Chōjirō créa des bols à thé destinés au chanoyu. Ils étaient le plus souvent noirs (kuro-raku), quelquefois rouges (aka-raku) ou blancs (chiro-raku) et même d'autres couleurs (iro-raku). Ces bols devaient répondre à l'idéal esthétique japonais du wabi : « un état de l'âme ou des choses qui est tout imprégné de tranquillité et de simplicité » (Ph. Costa, Petit manuel pour écrire des haïku, p. 174).

Toyotomi Hideyoshi autorisa également Chōjirō à rajouter Raku (楽) à son nom. Ceci marque le début du raku-yaki. Chōjirō devint ainsi le fondateur de la lignée des Raku qui est toujours active et dont le représentant actuel est le quinzième du nom : Kichizaemon (吉左衛門), né en 1949.

Après la Seconde Guerre mondiale, la technique du raku s'est développée dans le monde entier.

Les productions dites hongama (litt. « feu original » - 本窯) proviennent exlusivement de la lignée directe des Raku ; les wakigama (litt. « feu à côté » - 脇窯) sont les productions de deux autres courants qui se sont développés à partir de la quatrième génération des Raku ; toutes les autres productions, qu'elles soient japonaises ou étrangères, passées ou actuelles, appartiennent au betsugama (litt. « autres feux » - 別窯).

Dans le cadre du 9-e Festival du Légendaire créé par Pascal Fauliot, écrivain et conteur :

Nuit du thé zen

Centre culturel des Bâtes à Dreux (Eure-et-Loir)

■ Samedi 18 octobre, 19h - Cérémonie du thé commentée

Nobuko Matsumiya (Sōyō), maître de thé

Philippe Costa, écrivain et comédien

■ 20h - Dégustation de thés japonais et spécialités asiatiques

■ 20h45 - Le maître de thé et le samurai

Contes zen et musique japonaise traditionnelle

Pascal Fauliot, écrivain et conteur

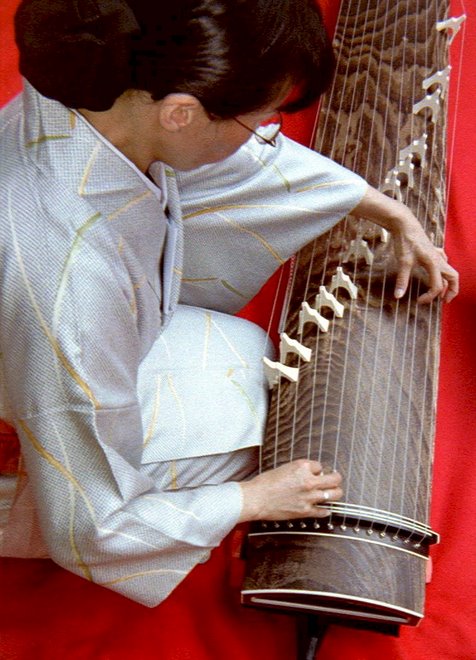

Nobuko Matsumiya, koto et chant

Des contes de sagesse et des légendes qui mettent en scène les rencontres paradoxales de samourais avec des moines zen, des maîtres de thé, des poètes ou une geisha. D’inestimables leçons de vie qui nous enseignent à voir au-delà des apparences, à cultiver la patience, l’harmonie et la non-violence...

A partir de 10 ans - Tarifs : 8, 10 et 4 € - Réservation : 02 37 46 46 09

Egalement, dans le même lieu :

■ Du 6 octobre au 7 novembre

Exposition de raku sur le thème de la « Quintessence »

■ Samedi 18 octobre à partir de 14h

Atelier Poterie du Centre culturel des Bâtes.

Cuisson de raku

■ Samedi 29 novembre à 18h

Bibliothèque de Mainvilliers (Eure-et-Loir)

Cérémonie du thé, contée et commentée

Nobuko Matsumiya (Sōyō), maître de thé

Philippe Costa, écrivain et comédien

Le traditionnel rituel zen du thé très prisé par les samourais avec des explications sur son histoire, sa signification et son influence dans la culture japonaise. Et la narration de quelques épisodes des relations paradoxales entre Sen no Rikyū, le maître des maîtres de thé, et le redoutable seigneur de guerre Toyotomi Hideyoshi.

A partir de 10 ans. Entrée libre.

Dans le cadre de sa journée « Art et relaxation en extrême-orient », la bibliothèque de Mainvilliers propose aussi :

■ 15h30 : Rencontre auteurs-lecteurs

Christophe Prat présentera ses dernières nouvelles, Dominique Buisson exposera ses photos récentes du Japon, Pascal Fauliot contera une histoire de son dernier recueil, Les contes des sages du Japon.

■ 17h00 : démonstration de taichi

Philippe Lecoq mettra en évidence les deux faces opposées de cet art martial : art, relaxation et défense.

■ 19h00 : thé et dégustations orientales

■ 20h00 : After tea

Philippe Lecoq et Dominique Buisson prolongeront la rencontre et répondront aux questions selon leurs spécialités respectives : culture japonaise, zen, bouddhisme, taichi...

D'autres spectacles japonais sont au programme du festival. Voir la page précédente.

Visiter le site en langue anglaise de la famille Raku :

Visiter le site en langue japonaise de la famille Raku (樂歴代) :

En savoir plus sur le raku en consultant Wikipédia :

En savoir plus sur le chanoyu en consultant Wikipédia :

En savoir plus sur Sen no Rikyū en consultant wikipédia :

En savoir plus sur Chōjiro en consultant Wikipédia :

En savoir plus sur Toyotomi Hideyoshi en consultant Wikipédia :

Visiter le site du Festival du Légendaire :

Visiter Chanoyu, le site de la cérémonie du thé :

Visiter la page de Matsumiya.info consacrée au chanoyu :

lundi 13 octobre 2008

274. Poterie japonaise : la technique du raku

Publié par

Nobuko Matsumiya

à

lundi, octobre 13, 2008

![]()

![]()

Inscription à :

Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire